近年、学びのスタイルが大きく変化し、時間や場所にとらわれずに知識を得られる「eラーニング」が注目を集めています。パソコンやタブレット、スマートフォンを活用することで、通勤中や自宅など、好きなタイミングで学べるこの手法は、企業の研修や個人のスキルアップにも広く取り入れられています。一方で、「本当に効果があるのか」「継続できるのか」といった不安を抱える方も少なくありません。

この記事では、eラーニングの基本的な仕組みや特徴から、実際に活用する際のメリットとデメリット、向いている人の特徴、導入時の注意点までを丁寧に解説します。導入を検討している方や、既に使っているけれど成果に結びついていない方にも役立つ内容をお届けします。効率的な学習を実現するための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

eラーニングとは?

近年、企業の社員教育や資格試験の対策、学校の授業など、幅広い場面で活用が進んでいるeラーニング。従来の教室型学習と異なり、時間や場所に縛られない利便性の高さが特徴です。まずは、eラーニングの基本的な意味と役割を整理しておきましょう。

eラーニングの定義

eラーニングとは「electronic learning」の略で、パソコンやタブレット、スマートフォンなどの電子機器を活用して行う学習形態を指します。特定の場所に集まることなく、インターネットを介してコンテンツにアクセスし、動画視聴、テスト受講、資料の閲覧、課題提出などを行うことができます。

この学習スタイルは、企業や教育機関における研修や授業に加え、個人の自己学習にも広く取り入れられています。たとえば、社員向けのコンプライアンス研修や、新入社員研修、学校教育での補習教材、資格取得を目指す社会人向け講座など、多様な目的に対応可能です。

特徴としては、学習者が自分のペースで進められる点や、教材のアップデートが容易である点が挙げられます。また、学習履歴の記録や進捗状況の確認が可能なシステムも多く、管理者側の運用負担を軽減できる利点もあります。

つまり、eラーニングは「いつでも・どこでも・誰でも」学べる環境を提供する仕組みであり、現代の多様な学習ニーズに柔軟に対応できる手段として注目されています。

どんな目的で導入されているのか

eラーニングが導入される主な目的は、学習の効率化と柔軟性の確保です。特に企業においては、社員研修やコンプライアンス教育、製品知識の習得など、幅広い用途で活用されています。これまでのように社員を一か所に集めることなく、場所や時間に制限されない形で教育を実施できる点が評価されています。働き方改革やリモートワークの浸透により、こうしたニーズはさらに高まっています。

教育機関でも、個別指導の補助教材や学力定着のための繰り返し学習などを目的に、eラーニングが積極的に導入されています。生徒一人ひとりの理解度に応じた進行が可能となるため、学力の底上げや苦手克服に役立つ仕組みです。

資格取得や語学習得といった自己啓発目的でも広く用いられており、忙しい社会人がスキマ時間に学べる手段としても支持を集めています。このように、eラーニングは「業務効率の向上」「教育の平準化」「個別最適化学習の実現」といった多様な目的で導入されているのが現状です。

従来の集合研修との違い

従来の集合研修とeラーニングには、いくつかの本質的な違いがあります。最大の違いは「時間と場所の制約」です。集合研修は指定された日時・場所に参加者を集めて行われますが、eラーニングでは各自の都合に合わせて自宅や職場などで自由に学べます。この柔軟性が、業務との両立や学習時間の確保を容易にし、特に多忙な社会人にとって大きなメリットとなっています。

次に、学習方法の個別最適化も重要な違いです。集合研修ではすべての参加者に一斉に同じ内容を伝えますが、eラーニングでは理解度に応じて進める速度を調整できたり、繰り返し学習ができたりするため、学習効果の向上が期待できます。

また、集合研修では講師の力量や参加者の雰囲気に左右されやすいのに対し、eラーニングはコンテンツの品質を一定に保てる点も利点です。一方で、質問や双方向のやりとりが難しくなるといった側面もあり、それぞれに適した場面での使い分けが求められます。

eラーニングのメリットは?

eラーニングの最大の魅力は、学習の自由度が高い点にあります。通勤や移動の合間、自宅やカフェなど、場所を選ばずに自分のペースで学べる柔軟さは、多忙な現代人にとって大きなメリットです。ここでは、eラーニングが提供する利便性や効率性、教育の質を向上させるさまざまな利点について、具体的に解説していきます。

時間や場所に縛られずに学べる自由さ

eラーニングが支持される理由の一つが、時間と場所を選ばずに学習できるという自由度の高さです。従来の集合型研修や通学型の学習スタイルでは、決められたスケジュールに合わせて特定の場所に集まる必要がありました。しかし、eラーニングではパソコンやタブレット、スマートフォンさえあれば、インターネット環境下でいつでもどこでも学習を進めることが可能です。

これにより、仕事や家庭との両立を求められるビジネスパーソンや主婦、さらには地方や海外に住む学習者にとっても、時間の都合や物理的な距離に縛られない学びの機会が広がりました。深夜や早朝など、自分にとって集中しやすい時間帯に勉強できるのも、効率的な知識の定着につながる大きな要素です。

交通費や移動時間が不要になることで、無駄なコストや負担を軽減できる点も利点です。移動の制限がある災害時やパンデミック下でも、学びを止めることなく継続できるeラーニングの柔軟性は、今後の教育スタイルにおいてさらに重視されるでしょう。このように、時間や場所を問わない自由な学習環境は、現代における理想的な学習手段として注目されています。

学習内容の均一化と教材更新のしやすさ

eラーニングの利点として見逃せないのが、学習内容の均一化です。従来の集合研修では、講師によって教え方や伝え方にばらつきが生じることが避けられず、受講者によって習得内容に差が出るケースも少なくありません。一方、eラーニングでは、あらかじめ用意された教材や動画コンテンツを使って学ぶため、すべての学習者に対して同じ情報を一貫して提供できます。これにより、組織内で求める知識やスキルを均一に浸透させることが可能になります。

教材の内容を見直したい場合も柔軟です。紙媒体や集合研修では、変更のたびに再印刷や講師の再教育が必要になることがありますが、eラーニングではデジタルコンテンツをアップデートするだけで済みます。法改正や技術革新などに応じた情報の更新が迅速に行えるため、常に最新の知識を反映した教育体制を維持できます。

特に、企業や学校など多数の受講者を対象とする場合、教材の一元管理と更新性の高さは、教育の品質向上と運用コスト削減の両立に貢献します。均質で最新の学習環境を整えられる点は、eラーニングの大きな強みです。

コスト削減や教育業務の効率化につながる

eラーニングの導入によって、教育コストを大幅に削減できる点も大きなメリットです。従来の集合研修や社内講座では、講師の人件費や会場費、教材印刷費、さらには受講者の交通費や宿泊費など、多くのコストがかかります。これに対してeラーニングでは、一度コンテンツを制作しておけば、追加費用をほとんどかけずに繰り返し利用できるため、長期的に見ると圧倒的にコストパフォーマンスに優れています。

また、運営側の業務効率も大きく向上します。受講管理や進捗確認、テスト結果の集計といった作業が自動化されることで、担当者の手間が減り、他の業務にリソースを振り向けることが可能になります。システムによっては、受講者ごとの学習履歴や理解度の可視化も可能なため、個別指導の必要性を判断する材料としても役立ちます。

教材の配布や修正もオンライン上で完結するため、物理的な制約を受けずスムーズに対応できます。これらの要素が合わさることで、教育部門の生産性が向上し、組織全体としての効率化にも寄与します。コストと時間、労力の削減という観点からも、eラーニングの導入は非常に有効な手段と言えるでしょう。

学習履歴の可視化と進捗管理ができる

eラーニングの大きな特長の一つに、学習履歴の可視化があります。誰がどこまで学習を進めたのか、どのコンテンツに時間をかけたのか、理解度テストの結果はどうだったのかといった情報が、システム上で詳細に記録されます。これにより、学習状況を客観的に把握することができ、学習者本人はもちろん、教育担当者にとっても非常に有益です。

進捗管理機能を活用すれば、学習が遅れている受講者へのフォローや、理解が不十分な分野への再指導といった対応も、迅速かつ的確に行えます。また、学習のペースが人によって異なる場合でも、それぞれの履歴をもとにした柔軟なサポートが可能となります。これにより、一律的な教育では見逃されがちな「つまずき」や「モチベーションの低下」も早期に発見できます。

受講完了の判定や成績の集計も自動化されており、人手による確認作業の負担も軽減されます。報告書の作成や人事評価資料への転用など、データの活用幅も広がります。

このように、学習の見える化は、教育の質を高めるだけでなく、個別対応を可能にし、教育全体の効率化と精度向上に大きく貢献します。組織的な学習管理が求められる場面では、eラーニングの強力な機能となるでしょう。

eラーニングのデメリットは?

eラーニングには多くの利点がありますが、すべての学習者にとって万能とは限りません。対面授業と異なり、学習者が自ら進んで取り組む姿勢が求められるため、意欲や継続力の差が成果に大きく影響します。また、通信環境やデバイス、教材設計の質によっても学習効果は左右されます。ここではeラーニングの代表的なデメリットについて解説します。

自己管理が求められ、継続が難しい場合もある

eラーニングの大きな弱点のひとつが、学習の継続が個人の自己管理能力に大きく依存する点です。教室に通って受ける講義とは異なり、時間や場所が自由なeラーニングでは、スケジュール管理もモチベーションの維持もすべて本人次第です。忙しい日々の中で「今日は後回しにしよう」と思ってしまえば、学習習慣がすぐに崩れてしまうリスクがあります。

特に、学習の初期段階では内容に慣れておらず、成果が感じにくいため、途中で諦めてしまうケースも少なくありません。誰かに促されることがないため、やる気を失っても軌道修正が難しいという声も多く聞かれます。対面授業のような「場の空気」や「講師の目」がない分、自分を律する力が不可欠です。

このような課題を補うには、タイムスケジュールを具体的に決める、アラームやリマインダーを活用する、進捗を可視化するツールを取り入れるなど、継続を支える工夫が求められます。eラーニングは自由度が高い反面、主体的な学習姿勢がなければ効果を十分に引き出すことが難しいという点を認識しておく必要があります。

対面でのコミュニケーションや実技には不向き

eラーニングは、テキストや動画を中心に知識を伝えるには適していますが、対話や実践が求められる学習には不向きな面があります。たとえば、グループでのディスカッションやロールプレイ、細かな表情や動作を観察しながらの指導が必要な場面では、オンライン環境では臨場感や即時性が欠けてしまいます。対面のような双方向のやり取りが難しく、質問のタイミングを逃すことや、講師や仲間との距離を感じてしまうことも少なくありません。

実技を伴う分野では、教材だけでは理解が追いつかないことがあります。たとえば工業系の実習、医療現場での技術訓練、美容や調理といった手技を伴う分野では、実際の動きを見て学ぶ・指導される機会が重要です。こうした分野では、オンラインだけでスキルを十分に習得するのは困難であり、補助的な活用に留めるのが現実的です。

このように、eラーニングは「知識の習得」には強みがある一方で、「人とのやりとり」や「身体を使った実技」には限界があるという特性を理解し、必要に応じて対面研修や現場実習との併用を検討することが大切です。

通信環境やデバイスが学習の障害になることも

eラーニングの利用には、安定した通信環境と学習に適したデバイスの存在が前提となります。しかし、すべての人がこの条件を満たしているとは限りません。たとえば、動画コンテンツが中心の教材を使用する場合、インターネット回線の速度が遅いと読み込みに時間がかかり、学習が中断されることで集中力が途切れてしまいます。また、通信量が大きくなると、モバイル通信ではデータ容量の制限に達してしまい、追加料金の発生や利用制限のリスクもあります。

さらに、スマートフォンだけで学習する場合は、画面が小さく長時間の使用に適さないことや、入力作業が煩雑になるなどの不便もあります。特に資料を見ながらメモを取る、複数ウィンドウを開くといった操作が必要な場面では、パソコンやタブレットが望ましいと言えます。

こうした環境的なハードルを超えるためには、自宅や職場のネット環境の見直しや、eラーニング向けの端末準備が必要です。費用や手間がかかることもあるため、導入前に必要な設備条件を確認し、事前に整えておくことがスムーズな学習につながります。

eラーニングに向いている人の特徴

eラーニングは、時間や場所に縛られない自由な学習スタイルが魅力ですが、その特性を活かすためには相性の良い学習者像があります。どんな人がeラーニングに適しているのかを理解することで、自分に合った学び方を選ぶ判断材料にもなります。この章では、eラーニングに向いている人の特徴を具体的に見ていきます。

自分のペースで学習を進めたい人

eラーニングは、自分のペースで学びたい人にとって非常に相性が良い学習手段です。決まった時間や場所に縛られることなく、自分の都合に合わせて進められるため、忙しい社会人や家庭との両立を目指す人にとって強い味方となります。たとえば、通勤中の電車内で動画を視聴したり、仕事が終わった夜間に少しずつテキストを読み進めたりと、生活スタイルに合わせた柔軟な学びが可能です。

学習スピードにも個人差があるなかで、クラス全体の進行に合わせる必要がない点も大きなメリットです。理解に時間がかかる部分は繰り返し視聴したり、逆に簡単な内容は飛ばして先に進んだりと、内容の取捨選択が自由にできることが、効率的なインプットにつながります。

「今日はここまでにしよう」と思えばすぐに止められ、逆に集中力が続く日は一気に複数の単元をこなすことも可能です。こうした柔軟さは、プレッシャーのない学習環境を求める人にとって心地よく、学ぶ意欲を継続するうえでもプラスになります。自分のペースを大切にしたい人にこそ、eラーニングは強くおすすめできる学習スタイルです。

場所や時間に制約のあるビジネスパーソン

eラーニングは、多忙なビジネスパーソンにとって非常に実用的な学習方法です。日々の業務に追われていると、決まった時間に研修や講座へ参加するのが難しいケースも多くあります。その点、eラーニングであれば、空いた時間を使って自分のペースで学習が進められるため、忙しい日常のなかでも知識の習得やスキルアップが可能です。

たとえば、昼休みの30分や出張先のホテルでの夜間、あるいは移動中の電車のなかでも、スマートフォンやタブレットさえあればすぐに学習を再開できます。この利便性は、時間の使い方に制約があるビジネスパーソンにとって大きなメリットとなります。

企業側にとっても、集合研修では実現が難しい柔軟な教育が可能になるため、部門ごとのスケジュールに合わせて計画的に導入しやすくなります。社員が業務の合間に無理なく受講できる環境を整えることで、教育の機会損失を防ぐだけでなく、意欲的な人材育成にもつながります。

このように、時間と場所の制約を最小限に抑えて自己研鑽を続けられる点で、eラーニングはビジネスパーソンにとって非常に適した学習スタイルといえるでしょう。

反復学習や復習が得意なタイプ

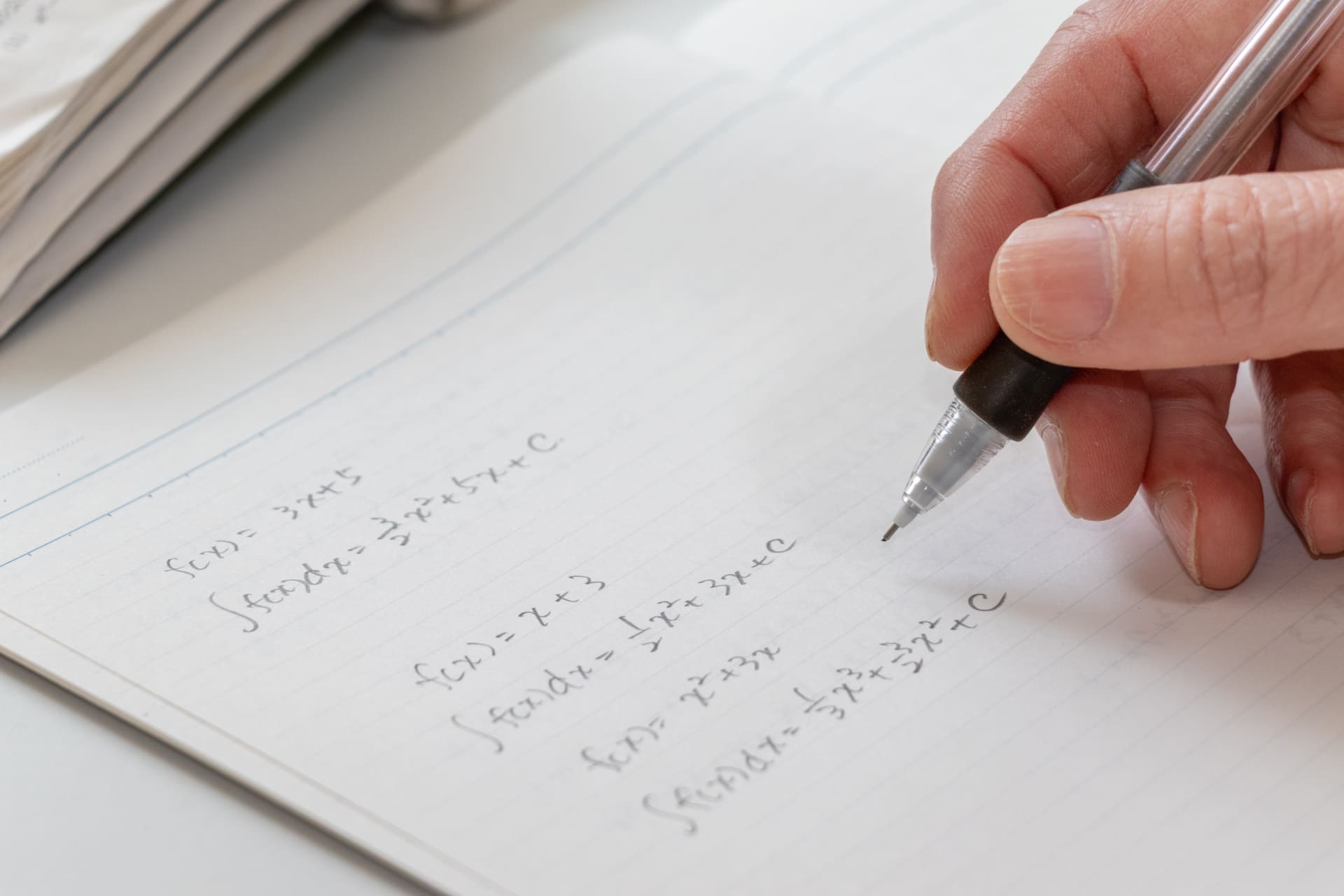

eラーニングは、反復学習や復習に強みを持つ人にとっても理想的なツールです。多くのeラーニング教材では、一度視聴した動画や読んだテキストを繰り返し何度でも確認できるようになっており、理解が不十分な箇所を重点的に見直すことが可能です。これは、知識を確実に定着させたい学習者にとって非常に有効です。

間違えた問題に何度も挑戦できるクイズ機能や、進捗に応じて自動で復習のタイミングを提示してくれるシステムも多く、自分の習熟度に合わせて効率的に学びを深めることができます。このような仕組みは、ただ一度の受講で終わるのではなく、理解が深まるまで繰り返し学習したいというタイプの学習者にとって大きな支えとなります。

自主的にメモを取ったり、まとめノートを作成する習慣のある人ほど、こうした教材を活用することで効果的に知識を蓄積できます。学習履歴が蓄積されていく仕組みにより、振り返りがしやすい点も、復習を大切にする人にとって大きな利点となるでしょう。

このように、eラーニングの特性は、反復を重ねることで力を伸ばすタイプの学習者にとって非常に相性が良く、学びの効率化にも大きく寄与します。

PCやタブレットなどの操作に抵抗がない人

eラーニングの受講には、PCやタブレットなどのデジタル機器をスムーズに使いこなせることが前提となります。講義の動画を視聴したり、資料をダウンロードして読んだり、確認テストに解答するなど、あらゆる操作をオンラインで完結させる必要があるためです。そのため、基本的なITリテラシーがある人ほど、eラーニングをスムーズに進めやすい傾向にあります。

たとえば、ブラウザの操作やメールの確認、Zoomなどのオンライン会議ツールの扱いに慣れている人は、特別なサポートがなくてもeラーニングのシステムを直感的に理解できるでしょう。また、タブレットを活用すれば、通勤時間や外出先でも手軽に受講ができ、学習機会の幅がさらに広がります。

最近では、性能と価格のバランスが取れた格安iPadが多く登場しており、初めてタブレットで学習を始める人にも導入しやすくなっています。大画面で教材を確認しながらノートアプリを使うなど、より実践的な学習スタイルが実現可能です。操作に不安のない人にとっては、こうした端末を賢く使いこなすことで、より効率的な学習体験が得られるでしょう。

このように、デジタル機器の基本操作に抵抗がなく、IT環境を活用できる人は、eラーニングに非常に適しており、自主的なスキルアップの手段として最大限に活用することが可能です。

導入時の注意点と失敗しないポイント

eラーニングを導入する際は、単にシステムを整えれば成果が出るわけではありません。効果を最大限に引き出すには、受講者の習熟度やモチベーション、運用体制などに配慮した設計が不可欠です。よくある失敗の多くは、事前の計画不足や運用方法の見誤りに起因しています。ここでは、導入時に押さえておきたい注意点と、継続的な活用につなげるための工夫について解説します。

モチベーション維持の工夫が必要

eラーニングを導入しても、受講者が途中で離脱してしまうことは少なくありません。その主な原因は、学習のモチベーションを保てず、継続が困難になることです。特に業務の合間を縫って学習する場合、自主性や意欲がなければ後回しになってしまい、結果として未受講のまま放置されてしまうケースも見られます。

このような状況を防ぐためには、継続の動機づけとなる工夫が必要です。たとえば、修了後にポイントを付与する仕組みや、合格証の発行、受講進捗に応じた表彰などが挙げられます。また、上司やチームで受講状況を共有するようにすると、適度な緊張感が生まれ、学習の習慣化につながりやすくなります。

講座内容が現場での業務にどのように役立つかを明示することで、「受けさせられている」ではなく「自分の成長のために学ぶ」という意識へと変化しやすくなります。加えて、1コマが短時間で完結する構成にすることで、負担感を軽減し、日々の中に取り入れやすくなる効果もあります。

このサービスは便利な一方で、受け身では効果が出にくい側面もあります。だからこそ、受講者が自ら学ぶ姿勢を持てるような仕掛けと運用が、導入成功の鍵となります。

実技やディスカッションをどう補うか

eラーニングは知識のインプットには非常に効果的ですが、体験的な学びや相互理解を深めるようなトレーニング、つまり実技やディスカッションには不向きとされます。特に介護、製造、医療などの現場対応力が求められる分野では、手を動かす訓練や対人コミュニケーションの練習が不可欠なため、オンラインだけで完結させるのは現実的ではありません。

このような弱点を補うためには、ハイブリッド型の学習設計が有効です。たとえば、事前にeラーニングで理論や基礎知識を学習したうえで、実技は集合研修で行う「反転学習型」の導入が効果的です。これにより、講義時間を実践に集中させられ、より深い理解と技術の習得が期待できます。

ディスカッションの代替手段としては、チャットツールや掲示板、ビデオ会議システムを活用する方法があります。時間差のある投稿形式なら、多忙な受講者でも意見交換に参加しやすくなり、集合研修でのグループワークと同様の効果が得られることもあります。

最大限このサービスを活用するには、「何をオンラインで、何を対面で補うか」を明確に区別することが重要です。学習テーマや対象者のスキルに応じて、適切な組み合わせを検討しましょう。

セキュリティや個人情報の取り扱いに注意

eラーニングでは、受講者の氏名やメールアドレス、進捗状況などの個人情報がシステム上に記録されます。場合によっては社内評価や資格試験と紐づけられることもあるため、適切な管理が求められます。とくにクラウド型のサービスを利用する場合、セキュリティ対策が不十分なままでは、情報漏洩や不正アクセスのリスクが高まります。

導入時には、まずサービス提供会社のセキュリティ体制を確認することが大切です。通信はSSL化されているか、データはどこに保存されるか、バックアップ体制はあるかなど、基本的なポイントを押さえておく必要があります。また、社内規定として受講者への情報管理ルールを明示し、安易なパスワード設定や第三者との共有を避けるよう周知しましょう。

システム管理者のアクセス権限の設計も重要です。担当者の退職や異動により、意図しない情報流出が起こるリスクもあるため、管理体制の継続的な見直しと権限の制御が不可欠です。

セキュリティは一度問題が発生すると信頼回復が難しい分野です。学習の利便性を損なわず、安心して活用できる環境を整備することが、eラーニングの成功につながります。

費用対効果を見極めたツール選びが大切

eラーニングの導入にあたっては、つい料金や手軽さだけでツールを選びたくなりますが、長期的な視点で「費用対効果」をしっかり見極めることが重要です。初期費用が安くても、操作性が悪かったり、学習コンテンツが自社の目的に合っていなければ、結果的に受講者の定着率が下がり、教育効果が薄れてしまうおそれがあります。

たとえば、受講履歴の自動管理機能がないシステムでは、管理者が手作業で対応することになり、手間や人件費がかさみます。また、マルチデバイス対応でなければ、学習機会が限定され、受講率の低下につながります。さらに、企業研修向けに導入する場合には、コンテンツのカスタマイズ性やサポート体制も無視できません。

コストパフォーマンスを判断する際には、単に「価格」だけを見るのではなく、「どれだけの人数がどれほどの学習効果を得られるか」「教材更新やレポート作成の工数がどれくらい減るか」といった視点が必要です。可能であれば、無料トライアルを活用して実際の操作性や機能を確認し、自社のニーズと合致しているかを見極めましょう。

限られた予算の中で最大限の効果を得るには、ツールの特長と自社の課題のマッチングが何よりも重要です。価格だけで判断せず、総合的な価値で選定する姿勢が、失敗しない導入につながります。